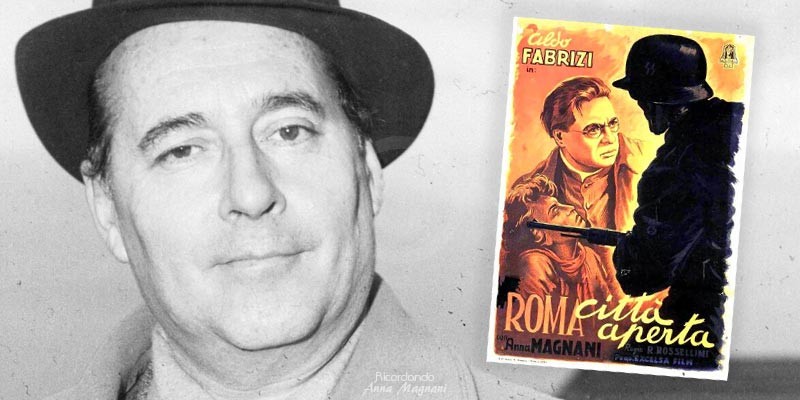

Roma Città Aperta fu iniziato il 17 gennaio 1945, in una cantina, senza attori celebri e senza soldi: «Era l’anno di tutte le speranze e di tutte le illusioni» – Fu sequestrato da un creditore, subito non piacque a nessuno; poi «arrivarono gli esteti con discorsi da matti e fu sopravvalutato», dice il regista – La «soubrette» Anna Magnani è tuttora felice d’avere fatto «un film così degno di essere amato e ricordato»: «Non c’era bisogno di recitare, quelle angosce le avevo conosciute e patite».

Venticinque anni dopo, Rossellini non ha nostalgie: «Roma città aperta me lo ricordo poco. Non l’ho mai rivisto. A me piace fare: quando una cosa è fatta, non mi interessa più».

Non l’interessa nemmeno una cosa importante come il film che rappresenta ed evoca la Resistenza popolare ai nazisti, che ha dato inizio al neorealismo, che ha fatto di Rossellini un maestro del cinema, mai contestato e sempre più ammirato dai giovani registi? «Chi ce la vedeva, all’inizio, tutta questa importanza? Roma città aperta non piaceva a nessuno, neanche agli amici. La critica lo accolse malissimo. Il distributore che s’era impegnato a versare una certa somma rifiutò di pagarla: “il contratto parla di film e questo non è un film”, disse. Lo presentarono al Festival di Cannes, ma alle due del pomeriggio: in sala a vederlo – c’eravamo soltanto io e mio fratello».

D’accordo, per l’inizio. Poi, però, il film suscitò a Parigi grandi entusiasmi, ebbe a New York il successo che tutti sanno, e di rimbalzo si trasformò anche in Italia in un trionfo, una leggenda.

«Poi cominciarono ad arrivare gli esteti con i loro discorsi da matti, e il film venne sopravvalutato. A me le esagerazioni danno molto fastidio. Apprezzo l’idea di aver vissuto da allora venticinque anni, ma coccolare il passato e celebrare gli anniversari mi sembra un tic mortuario».

Una città vinta

Anna Magnani è più sentimentale: «Che tristezza questi venticinque anni di troppo. E che felicità aver fatto un film così bello, così degno di essere amato e ricordato».

Lui è distratto, lei commossa. Lui è senza rimpianti e senza malinconie, come dicevano i cinici nelle vecchie canzonette: lei è traboccante di ricordi.

Lui, dietro una scrivania qualsiasi, ostenta una bonomia riduttiva, un pudico buon senso, una saggezza sbrigativa; lei, in un salotto elegante illuminato male, nasconde orgogli feriti, concreti furori, deluse aggressività. Lui ha sessantatré anni, e continua ad essere implacabilmente affascinante; lei non sarà mai vecchia ed è sempre unica.

Tutti e due erano più magri, la mattina del 17 gennaio 1945.

Tutti e due erano più magri, la mattina del 17 gennaio 1945.

Tutti erano magri a Roma, con colli sottili e teste da uccello: la guerra durava ancora al Nord. Gli studenti scioperavano per ottenere che le aule gelate venissero riscaldate almeno due ore al giorno. Piazza Barberini era vociante di soldati americani, di sciuscià e di ragazzette che si proponevano per «ten lire».

Il cappotto non ce l’aveva quasi nessuno.

«Quella mattina demmo il primo giro di manovella a Roma città aperta», racconta Rossellini, «in una sala corse di via degli Avignonesi. Era un seminterrato, ci servì da teatro di posa. Cinecittà era occupata dagli sfollati e dai profughi. L’industria cinematografica non esisteva più. I produttori erano spariti. Una meraviglia. Finalmente. Si poteva lavorare con una libertà inaudita, realizzare qualunque progetto. Era l’anno di tutte le speranze e di tutte le illusioni, il periodo più bello della nostra vita: un momento straordinario di scoperte, di passioni, di reale partecipazione alla vita nazionale, di solidarietà. Specialmente di solidarietà: si riusciva sempre a far debiti».

Il soggetto del film lo avevano scritto durante l’occupazione tedesca Alberto Consiglio e lo sceneggiatore Sergio Amidei, in casa del quale Rossellini stava nascosto: «Per sottrarmi all’arruolamento, alle ricerche della Gestapo, anche alla paura».

Più tardi intervenne come sceneggiatore pure Fellini.

Nella storia erano raccolte molte esperienze di lotta clandestina a Roma, apprese o vissute dagli autori; il personaggio del parroco interpretato da Aldo Fabrizi aveva come modello don Morosini, un sacerdote antifascista giustiziato dai nazisti nel 1944.

Restio a dar troppo peso ai problemi estetici, il regista ricorda invece volentieri le faccende di soldi che sin da allora gli rendevano la vita difficile: «Per me l’unica cosa davvero indimenticabile di Roma città aperta è la mancanza di quattrini. Cominciammo con una signora che faceva la produttrice e pareva avesse danaro. Invece si scoprì che non ne aveva. Andammo avanti vendendoci la roba, organizzando collette tra gli amici, mangiando a credito nelle trattorie, chiedendo prestiti, trovando via via qualcuno che almeno per quindici giorni aveva abbastanza fiducia nel nostro lavoro da darci un assegno. Per risparmiare giravo il film muto, senza colonna sonora. Impossibile controllare il risultato: non si poteva far sviluppare la pellicola, non avremmo saputo come pagare il laboratorio».

Trovare pellicole

«La pellicola costituiva il problema più grosso: costava carissima e non si trovava neppure al mercato nero. Andavamo a comperarne miseri spezzoni persino da quei fotografi, ne circolavano a centinaia allora, che scattavano per strada fotografie dei passanti. Dalla Tecnostampa ottenemmo una certa quantità di pellicola, ma era inadatta: fu possibile utilizzarla solo grazie al talento, e agli sforzi dell’operatore, che era Ubaldo Arata, bravissimo. Solo parecchio tempo dopo, trovato ancora un po’ di danaro, riuscii a doppiare, montare e finire il film».

A quel punto se ne impadronì un creditore, che lo rivendette per undici milioni a una società cinematografica. Un soldato americano («soldato intellettuale», precisa Rossellini) ne comprò i diritti di distribuzione in America per circa cinque milioni, e fece un affare vantaggiosissimo.

L’affare non andò male neppure in Italia: a tutt’oggi Roma città aperta ha incassato 158 milioni e 670.000 lire. Era costato nove milioni.

Pochi, anche perché gli interpreti erano un comico romano, una soubrette di rivista, la fidanzata di un principe, qualche amico, un ballerino austriaco, un’attrice minore di prosa, un aiuto operatore di origine cecoslovacca: «Tutto in famiglia. Maria Michi, poi principessa Torlonia, era un’amica, Marcello Pagherò era stato mio compagno di scuola, Aldo Fabrizi era intimo di Fellini che gli scriveva le battute per gli avanspettacoli. Anna Magnani l’avevo vista in un film di De Sica, Teresa Venerdì. Mi era piaciuta molto. E la conoscevo bene, naturalmente».

«Non conoscevo Rossellini», afferma invece la Magnani: chissà chi dice bugie.

«Facevo la rivista, Amidei venne in camerino e mi lesse la storia. Era come sentirsi raccontare la propria vita: quelle cose le conoscevo, quelle angosce le avevo patite. Potevo rifiutare? E poi, diciamo la verità: per la prima volta qualcuno mi offriva il personaggio sempre sognato. Sino allora l’unica parte drammatica ero riuscita a conquistarmela nel film La cieca di Sorrento. Continuavo’a chiedere, anche a Goffredo Alessandrini quando era ancora mio marito: ma non si potrebbe fare un film vero, umano, con una donna qualsiasi come protagonista? Gli altri, tutti, mi ridevano in faccia. Amidei, Rossellini e Fellini avevano avuto la mia stessa idea: fu un matrimonio felice».

Piuttosto un amore, tanto felice quanto tempestoso, con Rossellini. Ma questo non c’entra.

Oppure sì: «La scena più straordinaria del film è quella della mia morte. A far la parte dei nazisti erano veri tedeschi, reclutati in un campo di concentramento. Le comparse erano donne del casamento popolare in cui si girava. Un’autentica mitragliatrice sparava, a salve ma con un suono orribilmente realistico. Non facemmo neppure una prova. Non c’era bisogno di recitare: sulle facce delle comparse vidi lo stesso terrore pallido con cui avevano assistito alle retate dei tedeschi che portavano via i loro uomini… Merito di quello sciagurato di Rossellini, che è un genio».

Lo «sciagurato» Rossellini si rendeva conto di aver inventato un modo nuovo di fare il cinema? «Be’, sì, Almeno, lo speravo. Io nel film ci credevo».

Altri invece dissero che la nascita del neorealismo era stata casuale, un risultato involontario; Marcel Carnè affermò addirittura che “quanto al famoso neorealismo italiano, un giorno ci si dovrà pur rendere conto che è uno stile da pitocchi determinato dalla mancanza di attrezzature tecniche“.

Rossellini non si scompone: «Ognuno può pensare quello che vuole».

Niente è passato

E lui cosa pensa oggi del neorealismo di ieri?

«Che niente è passato. Nel 1945, dopo tanti anni di mistificazioni ottuse, era importante guardarsi intorno e vedere le cose com’erano. Neorealismo non significava populismo sentimentale, miserabilismo e sottovesti nere, come hanno creduto tanti allora e dopo. Per me significava guardare la realtà con verità, con slancio emotivo, con impegno morale. Tentare di spiegarsi la storia e la condizione dell’uomo, rendendone chiari i significati. E’ la stessa linea che io continuo a seguire oggi».

Ma non più con i film. Venticinque anni dopo, l’autore e i protagonisti dell’opera che segnò la rinascita del cinema italiano non credono più nel cinema. Sono diventati personaggi televisivi.

Rossellini realizza per la televisione («Il cinema è morto, fare il cinema non ha alcun senso») programmi didattico-educativi: i prossimi sono una biografia di Socrate, una storia della rivoluzione industriale.

Anna Magnani ha abbandonato il cinema («perché è povero e volgare, perché non mi offre personaggi ma pupazzi») e recita in una serie televisiva a puntate.

E Aldo Fabrizi, dopo aver realizzato in Roma città aperta il grande sogno di ogni attore comico (il personaggio tragico, in più sacerdote), è finito sul video anche lui. A far «Caroselli», travestito da donna.

L. Tornabuoni

Trailer di “Roma Città Aperta” (versione restaurata)